¡Es temporada alta! Vuela diecisiete horas, hazte muchos selfis antes de embarcar, para luego, dos escalas más tarde, hacerte ya LA FOTO con unos niños que son muy pobres, “pero muy felices con lo poquito que tienen y de los que tenemos mucho que aprender”. Dile Hakuna Matata a algún Masái y cómprale cuatro pulseras después de regatear como una hiena. Píllate la reglamentaria gastroenteritis, esa que te deja sin flora intestinal hasta Navidad, y vuelve a la civilización siendo una persona nueva, en paz y agradecida. Tatúate “Wanderlust” en la muñeca.

Todos en algún momento, sobre todo en nuestros primeros viajes, hemos pecado de eso que en términos antropológicos se llama etnocentrismo, que no es otra cosa que ver, entender y juzgar a todas las comunidades y pueblos según tus valores, costumbres y estándares —que, por supuesto, son los buenos— que por algo vienes de Occidente, el ombligo del mundo. Tú decides lo que es raro, exótico, correcto y normal. El sentido común de toda la vida, vaya.

Ngũgĩ wa Thiong’o, en Descolonizar la mente explica cómo el imperialismo ocupó territorios y mentes. No solo robó tierras, sino también palabras. Sin palabras las historias desaparecen, y si desaparecen las historias desaparecen los pueblos. Las lenguas coloniales llegaron para quedarse, organizando lo que es bello, lo que es serio, lo que merece ser contado. El inglés para la ciencia y los negocios, el francés para sonar refinado, para las historias universales; blancas y de clase media. Así durante años y años, hasta confundir hegemonía con neutralidad.

Leer a Flaubert es cultura general; leer a Thiong’o es compromiso. Una cosa es literatura y lo otro “literatura africana”. Lo nuestro es universal, lo demás identidad.

Volvamos a los viajes. Tras una exhaustiva investigación de media hora junto a ChatGPT, he descubierto que el 48% de los españoles entre 35 y 45 años viajan motivados por las referencias y recomendaciones de Instagram y TikTok. Así pues, una de las condiciones, si no la principal, es que el destino sea instagrameable y te permita formar parte de esa gran masa homogénea que son las redes y sus tendencias. De hecho, habrás notado que eres de las pocas personas que este año no se ha ido una semana a Maldivas.

Entonces, ¿Seguiríamos viajando como lo hacemos —y adonde lo hacemos— si no pudiéramos subirlo a redes?”

Hay mucho detrás de un viaje, detrás de lo que te empuja a viajar y a dónde hacerlo. Yo misma descubrí, muy tarde, que durante años escogí destinos por el desafío vital que representaban para mí. Como una manera de confrontar mi privilegio. No estaba conectada con el disfrute ni con la curiosidad. Era mi ego el que señalaba rincones puñeteros del mapamundi donde ponerme a prueba

COSITAS: Pide permiso antes de hacer fotos a alguien. Esa persona no tiene menos derechos de imagen que tú. ¿Qué tal si un sonriente señor de Canadá te hiciera fotos a bocajarro mientras sales del Mercadona? raro, no? Pues eso.Viajé desde muy joven y sola a destinos “complicados” y, como cabía esperar, me ocurrió de todo. Enfermé, tuve que escapar de hombres que creyeron que mi amabilidad les daba permiso para todo, me desmayé en un desierto, tuve problemillas con policías que llevaban una escopeta más grande que yo…

Esos destinos eran, a todas luces, innecesarios para una chica de veinte que justo empezaba a ver mundo. Solo quería demostrarme a mí misma que era más fuerte que mis ataques de pánico y mi TCA.

Aún no tenía que demostrar nada a miles de desconocidos, ya que las redes sociales estaban en pañales. Facebook solo era un sitio para encontrar a excompis de la guardería y cotillear. Aún no había madurado como el monstruo de propaganda extremista que conocemos hoy ¡Qué jóvenes éramos!

A esos viajes , por suerte, le han seguido otros maravillosos.

Algo que no puedo dejar de observar es cómo tu manera de viajar mejora contigo y con tu mirada: los motivos que te llevan a ello, cómo eliges un destino, cómo preparas el viaje, cómo lo habitas, qué dejas en él, qué te llevas de él, cómo lo compartes, cómo ocupa tu recuerdo una vez lo dejas atrás.

Si reconoces y encaras ese etnocentrismo que te atraviesa, tu forma de ver el mundo se enriquece de manera natural y espontánea. Al cuestionarte, sin darte apenas cuenta, vas sumando costumbres que construirán tu propia manera de viajar. Será más plena para ti y para los que te acogen.

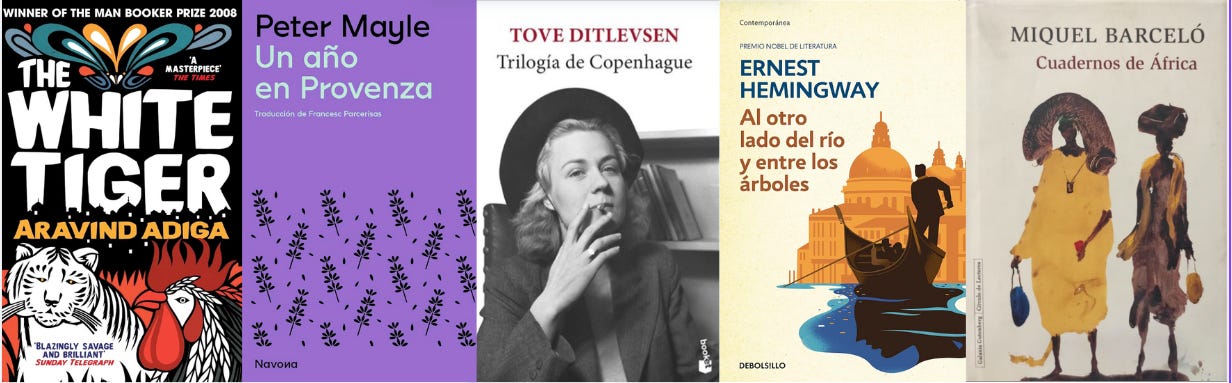

Un hábito que tengo muy integrado es leer narrativa o ensayo ambientados en el lugar que voy a conocer, preferiblemente escritos por autores autóctonos. También pelis, música y todo lo que pillo. En este punto, te descubres absolutamente desconocedor de autores, obras y expresiones culturales más allá de las occidentales. Ahí, escuchando otras voces y relatos, empieza a agrandarse tu mundo y tu concepto de los otros.

También viajo cargada con pinturas, cuadernos, la mini impresora de fotos, tijeras y cinta adhesiva para llevar un diario de viaje. Al final de cada jornada -cerveza local en mano- me dedico a dibujar y escribir sobre lo que he visto y experimentado durante el día. Es un cliché, sí, pero si trasciendes lo estético del momento, verás que es un acto que honra la experiencia y que la canaliza a través de los sentidos.

Con lo del cuaderno de viaje pasa lo mismo que con comer ostras: es imposible hacerlo sin subirlo a redes.

Quizás porque empecé a viajar cuando aún no existía Instagram, no concibo escoger destino sin pasar antes unas horas en Altair.

Altair es uno de los espacios más bonitos de mi ciudad. Ahí dentro el mundo se expande amable ante ti, y todos sus rincones son una posibilidad que nace de la curiosidad y la admiración.

Es la librería especializada en viajes más extensa que encontrarás, sospecho que infinita. Guías, ensayos, espacio cultural, fotografía, cartografía, narrativa y objetos te acercan a cualquier destino. La luz, la madera, la cafetería y, sobre todo, el tablón de anuncios físico —papel, corcho y puño y letra— donde puedes encontrar compañeros de viaje y de paso enamorarte de un chico con moñito y energía femenina que ha estado tres veces en Tailandia y no se separa de su didgeridoo. HUYE.

He viajado compulsivamente a África durante bastantes años. A veces repetí en países donde hice algunos amigos; otras, fui a descargar mochilas de material escolar en una ONG diminuta; otras, me dejé llevar por estereotipos de playas cristalinas; y otras porque simplemente el destino encajaba como ningún otro con la economía del momento. En todas ellas, en mayor o menor medida, hice alarde de un etnocentrismo de manual.

En mi primer viaje a Gambia llevé unas bambas de trekking Nike. Una tarde, charlando en la calle con un grupo de hombres que me enseñaron a hacer zumo de baobab, vi que rondaba por ahí un niño de unos ocho años que llevaba el símbolo de Nike pintado con rotulador en sus chanclas. No era el único; más tarde observé que la customización era habitual. Lejos de acomplejarse, el chaval se acercó y me señaló, entre risas, que los dos llevábamos Nike, y que eso nos convertía en colegas. Lo que yo sentí entonces —y que quizá tú también estés sintiendo al leer esto— es condescendencia: esa imposibilidad aprendida de ver que su orgullo era tan legítimo como el mío. ¿Qué tan reales son tus Nike comparadas con las suyas, si él las siente así?

Ese cóctel de paternalismo, fascinación y síndrome del hombre blanco salvador es demasiado habitual en los primeros viajes a destinos lejanos. Es un sabor rancio que se pega al paladar y que reconoces cada vez que sales de Occidente.

Con el tiempo aprendes a ubicarte: a escuchar más, hablar menos, a saber cuando ocupar menos espacio. Es un proceso lento, se parece a meditar; lo puedes intentar con mucha intención y dedicación pero pocas veces lo logras. Pero cuando lo consigues… ah, ese momento.

Observa con todo tu cuerpo y todos tus sentidos, hasta que desaparezcas.

Observa con tal silencio y respeto que desaparezcas tú: tu juicio, tu relato.

Que cale tan hondo que, meses después, justo antes de dormirte, pienses: “¿Qué estará haciendo aquella señora anciana que observé lavarse en el ghat de Pushkar?” Valorar su existencia por sí sola, más allá de tu presencia y tu mirada.

Es descubrir que, incluso en tu ausencia, ese mundo sigue ahí. No necesita ser visto para continuar existiendo… y, sin embargo, se mueve contigo para siempre, a miles de kilómetros.

Lo mejor de esta sensación es que, una vez la has vivido, empieza a visitarte cada vez antes en tus aventuras. Tu ego y tu personaje se desmoronan y, entonces sí… empieza el viaje.

En Tanzania, hace ya bastante tiempo, escuché a un señor español de unos sesenta sugerirle a su mujer que mejor no salieran del hotel pasadas las 10 pm porque fuera “estaba lleno de negros”. A juzgar por sus ropajes a lo Coronel Tapioca trasnochados, deduje que habían viajado bastante, pero es evidente que no habían aprendido nada. El hecho de plantarte a miles de kilómetros de tu casa con ropa técnica e interactuar con gente no te aporta sabiduría ni amplitud de mirada. Pero, oye, es un buen comienzo, al menos no les llamo “negritos”.

Por suerte ya se habla de lo posoccidental. En el centro se pone en lo que llama la atención, no en lo que se dicta desde Londres, NY o París. El poder también está en China, el Sur Global, las diásporas. Las “otras” culturas ya lideran en mucho ámbitos.

El imperio, a pesar de estar dando la turra constantemente ya no es lo que era, no puede sobrevivir en un mundo que ha cambiado, y eso es una buena noticia para todos.

El mundo no está ahí para que tú lo entiendas. Si logras llegar a este punto, empieza lo interesante.

Personalmente, he terminado por asumir que, en lo de viajar, no hay moraleja: no “sirve” para nada, no hay conclusiones ni, necesariamente, aprendizajes claros. Puedes cargarte tu marco sin perseguir fines, escuchar y… a ver qué pasa, ¿no?

En la vida también hay que aprender a saber viajar, cosa que como tú bien dices, solo se hace cuando te paras a observar lo que te rodea,tras muchos viajes 🤗